「時差出勤」とは? フレックスタイム制との違いや導入効果をわかりやすく解説

「社内で時差出勤を実施しようと考えている」

「時差出勤の導入効果を知りたい」

「時差出勤とフレックスタイム制との違いは?」

この記事はそんな方のための記事です。自社の働き方を変えるための施策として「時差出勤」を検討している経営者・人事の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は時差出勤について詳しく解説していきます。

- 時差出勤の概要がわかる

- 時差出勤とフレックスタイム制の違いがわかる

- 時差出勤導入時に気をつけたいポイントがわかる

従業員の負担を減らし、自社における働き方を変えるためにも、ぜひ時差出勤について押さえておきましょう。

時差出勤とは?

時差出勤とは「決められた範囲の中で出退勤時間を選べる」働き方のこと。通勤ラッシュによる混雑が問題視されていることをキッカケに、この制度が生まれました。

たとえば、1日の勤務時間が8時間(休憩1時間)の場合、「8時〜17時」「9時30分〜18時30分」「10時〜19時」のように、あらかじめ決められたパターンから選ぶことが可能です。従業員は、自分の生活スタイルにあわせて出退勤時間を決めることができます。所定労働時間は変わらないものの、自分の都合に合わせて働ける点においては、精神的・身体的な負担軽減につながるでしょう。

時差出勤とフレックスタイム制との違いは?

時差出勤と混同しやすい制度に「フレックスタイム制」があげられます。どちらかといえばフレックスタイム制の方が注目度が高いといえます。一見同じようにみえる両制度ですが、異なる点がいくつかあるので、ここで押さえておきましょう。

制度が作られた背景が異なる

時差出勤とフレックスタイム制では、制度が作られた背景が異なります。「通勤ラッシュを避けるため」に作られたのが時差出勤で、「従業員の生産性を高めるため」に作られたのがフレックスタイム制です。

どちらも、従業員の「働きやすさ」に配慮した制度であることは同じですが、上記のような背景に違いがあることをまず覚えておきましょう。

労働時間の「自由度」が異なる

時差出勤とフレックスタイム制では「労働時間の自由度」が異なります。時差出勤は、所定労働時間が8時間(休憩1時間)の場合「8時〜17時」「9時〜18時」のように、きっちり8時間働くのが基本です。

一方のフレックスタイム制は、「8時間働かなければならない」という縛りがなく、従業員自身で出勤・退勤時間を自由に決めることができます。フレックスタイム制において、必ず労働していなければならない時間帯である「コアタイム」を設ける会社も多いですが、必ずしも設ける必要はありません。完全に勤務時間を自由にした場合、「オールフレックス」の状態になります。

時差出勤のメリット・デメリットとは?

続いて、時差出勤のメリット・デメリットをみていきましょう。具体的には以下のようなメリット・デメリットがあげられます。

メリット

まずは、時差出勤のメリットからみていきましょう。

- 組織の生産性アップにつながる

- 取引相手に合わせた調整ができる

- 従業員のワークライフバランス向上につながる

組織の生産性アップにつながる

1つ目のメリットは「組織の生産性アップにつながる」という点。毎日の通勤ラッシュは、従業員のパフォーマンスにも少なからず影響を与えています。時差出勤を導入すると、満員電車を避けられるため、従業員のストレスも大幅に軽減につながります。

そして一人ひとりのパフォーマンス向上は、組織としての生産性アップにも。より良い商品・サービスが提供できるようになれば、会社の業績アップにも結びつくでしょう。

取引相手に合わせた調整ができる

2つ目は「取引相手に合わせた調整ができる」という点です。なかでも「海外企業」と取引している場合、時差出勤が役立ちます。

日本と海外では「時差」があるため、どうしても早出や残業になってしまうケースが多いです。そんな場面で時差出勤が使えると、「海外の取引先とミーティングがあるから遅めに出勤する」といった選択ができるように。海外企業だけでなく、始業の早いクライアントと取引している場合も有効でしょう。

従業員のワークライフバランス向上につながる

3つ目は「従業員のワークライフバランス向上につながる」ことです。時差出勤を導入することで、従業員は「今日は早めに出勤して早く上がろう」「昨日忙しかったから明日は遅めに出勤しよう」といった選択ができるように。

出退勤時間を選べるようになれば、従業員もプライベートな時間を確保しやすくなります。とくに育児や介護、家族サービスをしたい従業員には、とても助かる制度といえるでしょう。

デメリット

続いて、時差出勤のデメリットとみてきましょう。

- 実労働時間を把握しにくい

- 社内の「統一感」がなくなる

- 業務内容によっては時差出勤が向かない

実労働時間を把握しにくい

1つ目は「実労働時間を把握しにくい」という点です。時差出勤を導入すると、従業員の出退勤時間がバラバラになります。時差出勤の自由度が高すぎると、一人ひとりの実労働時間を把握するのが困難になってしまうでしょう。

管理職側の負担が重くなり、かえって業務効率が悪くなる可能性もあるので、注意が必要です。

社内の「統一感」が薄くなる

2つ目は「社内の統一感が薄くなる」ことです。従業員の出退勤時間がバラバラになることで、「従業員全員が同じ時間にオフィスにいる」という機会が減ります。今まで習慣化していた「朝礼」や「定例ミーティング」の実施も難しくなる恐れがあります。今までのような社内の「統一感」を損なわないための対策が必要でしょう。

業務内容によっては時差出勤が向かない

3つ目は「業務内容によっては時差出勤が向かない」という点。必ずしもすべての業務が時差出勤に向いているわけではありません。オフィスでの事務作業など「自分の都合で時間を決められる業務」であれば問題ありません。

しかし、飲食・サービス業など「営業時間が決まっている業務」や、「取引相手の時間に委ねられる業務」などは、時差出勤の実施が難しいでしょう。

【人事労務関連】時差出勤導入時に知っておきたいこと

最後に「時差出勤時に知っておきたいこと」をみていきましょう。時差出勤をスムーズに導入するためにも、以下のポイントをしっかりと確認しておきましょう。

- 実労働時間は「正確に」記録する

- 「午後10時」を超える場合は要注意

- 就業規則を整備する

- コミュニケーション不足にならない工夫をする

実労働時間は「正確に」記録する

1つ目は「実労働時間を正確に記録する」ことです。時差出勤を実施すると、従業員の出退勤時間がバラバラになるため、一人ひとりの実労働時間をきっちり把握する必要があります。

一人あたりの労働時間が「1日8時間、1週間に40時間」を超えると、残業代を支払う必要も出てくるため、慎重に記録しておくことが大切です。事務作業が増えると「記録漏れ」も起きやすくなります。その対応策として、クラウドシステムなどを導入するのも良いでしょう。

「午後10時」を超える場合は要注意

従業員の労働時間について、「午後10時」を超える場合は注意が必要です。なぜなら、午後10時から午前5時までは「深夜労働」とみなされ、深夜割増賃金(残業代)が発生するから。仮に「午前9時」から仕事を始めて、深夜まで残業をすると、その割増率は「50%」となります。ただ、労働時間が8時間以内であれば、たとえ深夜に働いても、割増率が「25%」で済みます。

そのため「従業員が何時に出社して、何時に退社するのか」をしっかりと把握しておくことが大切です。

就業規則を整備する

3つ目は「就業規則を整備する」ことです。就業規則において「始業時刻・終業時刻」の設定は必須項目のため、必ず記載するようにしましょう。

まず、「当社の始業・就業時刻は午前9時〜午後6時」など、会社としての基本的な就業時間を決めます。時差出勤に関しては、「Aパターン(午前7時〜午後4時)」「Bパターン(午前8時〜午後5時)」「Cパターン(午前10時〜午後7時)」のように、いくつかの選択肢を設けましょう。

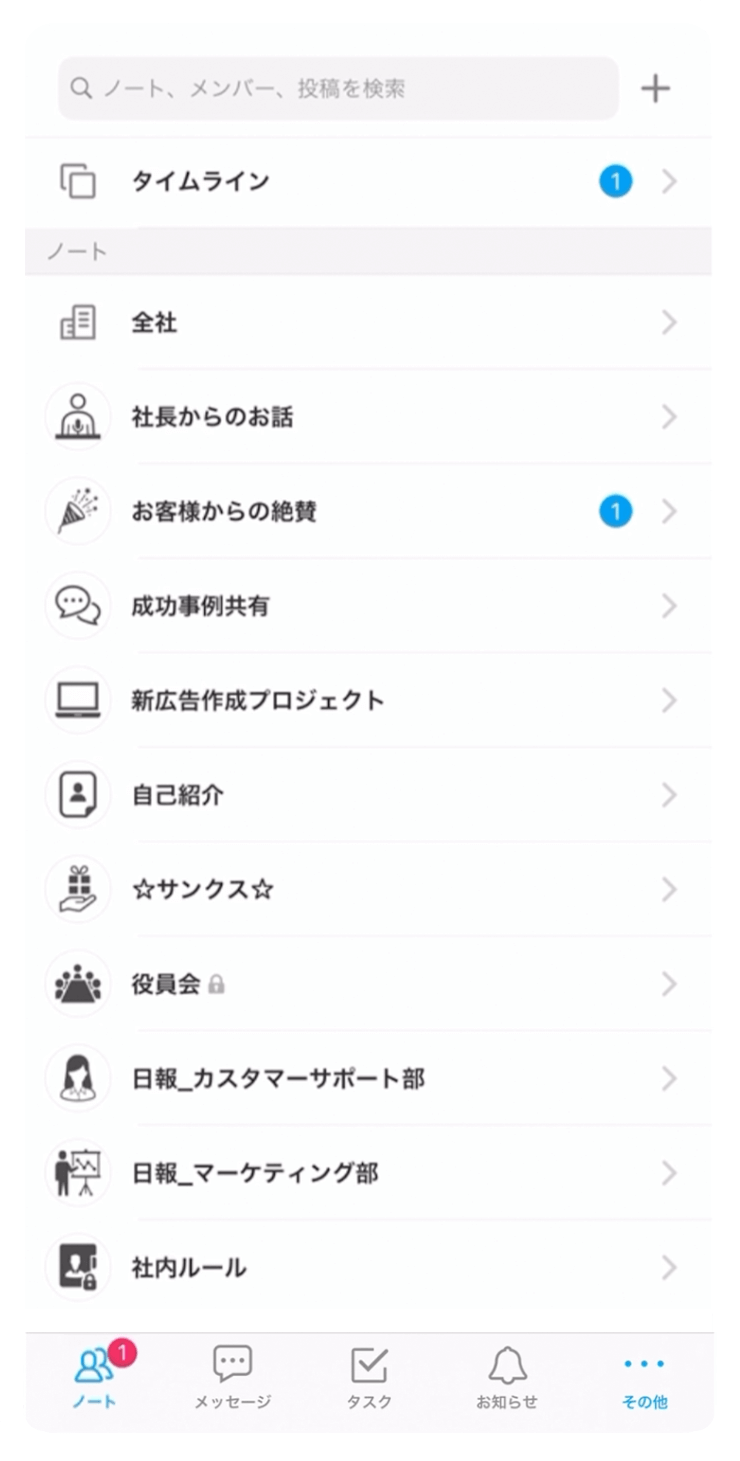

コミュニケーション不足にならない工夫をする

4つ目は「コミュニケーション不足にならない工夫をする」ことです。時差出勤を実施すると、従業員同士が顔を合わせる機会が減ってしまいます。また社内だけでなく、取引先とのコミュニケーションにも不都合が生まれることも。

そのようなコミュニケーション不足を補填するためにも、業務の平準化やマニュアル化、別の従業員でも業務を代行できるようにする仕組みづくりをおこなっておきましょう。

【まとめ】時差出勤とは

本記事では、時差出勤について、以下をお伝えしてきました。

- 時差出勤とは「決められた範囲の中で出退勤時間を選べる働き方」のこと

- フレックスタイム制とは「労働時間の自由度」が異なる

- 時差出勤には「組織の生産性アップ」「取引相手に合わせた調整」などのメリットがある

- 一方で「従業員の実労働時間を把握しにくい」などのデメリットも

- 時差出勤の導入には、残業代や就業規則についての理解を深めておくことが大切

時差出勤の導入は、スタッフの負担を減らし、組織としての生産性アップが期待できます。しかし、ご紹介したように「導入時の注意点」もいくつか存在します。スムーズに時差出勤を導入するためにも、残業代や就業規則の設定をしっかりとおこないましょう。