Workplace from Metaのサービス終了が正式発表|代替ツールと移行の全手順ガイド

「Workplace from Metaが2026年にサービスを終了する」というニュースは、多くの企業にとって大きな衝撃でした。すでに社内コミュニケーションや情報共有の要として活用してきた担当者にとって、「違うツールに乗り換えるために何から着手すべきか」「どのツールが適しているか」といった疑問や不安が尽きない状況ではないでしょうか。

特に、情報システム部門の方々は、短期間での比較・選定・移行・周知徹底という一連のプロセスを効率よく進める必要があります。しかし、代替ツールの候補は多く、UIや機能、サポート体制、コスト面など検討すべき要素も多岐にわたります。

本記事では、Workplaceのサービス終了に至った背景やタイムライン、移行に伴うリスクと対策、そしてWorkplaceに近い操作感・機能を持つおすすめ代替ツールとその選び方までを徹底的に解説します。さらに、スムーズな移行のための具体的ステップや、導入後の社内定着化のポイントについても網羅。

最適な移行判断をスピーディかつ確実に進めるための実用的な情報を、この記事で一括把握できます。

Workplaceの終了に備え、混乱を防ぎながら次のステージへと進むために、ぜひ最後までご覧ください。

Workplace from Metaが終了する背景とは

サービス終了発表の経緯と注意点

2024年5月、Meta社は社内向けコラボレーションツール「Workplace from Meta」のサービス終了を公式に発表しました。多くの企業が日常的な社内コミュニケーションや情報共有の基盤として活用していた中での発表であり、業界に大きなインパクトを与えました。

終了スケジュールとしては、2025年9月1日以降、Workplaceは「閲覧専用モード」へと移行し、2026年5月末をもって完全終了する段階的なプロセスが計画されています。これに伴い、既存ユーザーには、投稿や編集などの操作が一切できなくなる前に、データのバックアップや移行準備を早急に進めるよう呼びかけられています。

特に注意すべきなのは、9月1日以降は投稿・コメント・ファイルアップロードなどが不可能となり、既存データの閲覧以外の操作ができなくなる点です。

つまり、この時点で実質的なサービス終了と捉えるべきであり、業務への影響を防ぐためにも、スケジュールの厳守と早期対応は不可欠です。

また、Meta社は自社で直接的な代替プラットフォームを提供するのではなく、Zoom社が提供する「Workvivo」を推奨移行先として案内しています。

とはいえ、Workvivoがすべての企業にとって最適とは限らないため、ユーザー自身で自社に合った代替ツールを選定し、移行計画を立てる必要があります。

このような状況に対し、迅速かつ計画的な判断と行動が求められているのが現状です。

なぜ終了に至ったのか:Meta社の戦略転換

Workplace終了の背景には、Meta社が企業向けサービスからメタバースや生成AI技術の強化へと戦略をシフトしていることが挙げられます。

Metaは今後の中核事業として、「Horizon Workrooms」などのVR会議システムや、AIを活用した次世代の仮想空間でのビジネス体験に注力する姿勢を強めており、既存のテキスト中心のコラボレーションツールよりも、没入型プラットフォームの開発に経営資源を集中しています。

さらに、Workplace自体の市場競争力低下も一因とされています。SlackやMicrosoft Teams、Google Workspaceといった他社サービスが進化を遂げる中で、Workplaceは後塵を拝していたのが実情です。

つまり、Meta社の戦略的な焦点変更と、市場における競争力の相対的低下が、Workplaceサービス終了の大きな理由となっているのです。

終了時期・スケジュールの確認

Workplace from Meta終了までの具体的なタイムライン

Meta社は「Workplace from Meta」の段階的なサービス終了スケジュールを明示しており、以下のような流れで進行します。

| ステージ | 内容 | 時期 |

|---|---|---|

| 通常利用可能 | これまで通り利用可能 | 2025年8月31日まで |

| 機能の制限 | 既存データの読み込みとダウンロードのみ利用可能 | 2025年9月1日~2026年5月31日 |

| 完全終了 | 全サービス提供の停止とアクセス不可に | 2026年6月1日(予定) |

注意すべきポイントは、最終的な終了が2026年5月末とされている一方で、2025年9月1日以降は新規投稿や編集などができなくなり、事実上“閲覧専用”状態になる点です。

つまり、2025年8月31日をもって通常利用は終了するという認識を持つユーザーが多く、それ以降は実質的にサービスが機能しなくなると捉えておくべきでしょう。

たとえば、ファイルのアップロードや通知機能も停止されるため、業務上の影響が出る前に移行準備を完了させることが重要です。

また、Meta社からの通知や管理画面上のアラートを定期的に確認し、仕様変更の予兆を見逃さないようにしましょう。

重要データのバックアップをすべき時期と理由

Workplaceに保存されているチャットログ、投稿、ファイル、コメント、ユーザーデータなどは、企業にとって重要な情報資産です。サービス終了によってアクセスできなくなってしまえば、業務上のトラブルや証跡管理の欠如といった深刻な問題につながります。

そのため、2025年中にはすべての必要なデータを確実にバックアップしておくことが望ましいといえます。理想的には、移行先のサービスが決定した段階で移行計画と並行してデータをエクスポートしておくことで、手戻りや再作業を防げます。

特に業務に不可欠なコミュニケーション履歴やドキュメントは、部門ごと・プロジェクト単位で抜け漏れなく保存しておくことが鍵です。

また、Meta社が提供しているエクスポート機能を使う場合も、対象期間や形式に制限があるため、管理者は事前にサポートドキュメントを確認の上、テストエクスポートを実施しておくと安心です。

サービス終了に伴うリスクと影響

企業コミュニケーションの混乱リスク

「Workplace from Meta」は、部署間の情報共有やプロジェクト進行中の報告、全社的な通知など、社内コミュニケーションの基盤として活用されていたケースが非常に多いツールです。そのため、突然の終了によってツールの切り替えがうまくいかない場合、企業全体で以下のような混乱が生じる可能性があります。

- 通知や情報共有が滞ることで、業務の遅延やミスが発生

- 従業員が新ツールに慣れず、意思疎通に時間がかかる

- 管理部門の問い合わせ対応やサポート業務が増大

特に、情報伝達に「タイムラグ」や「認識のずれ」が発生することは、組織の信頼性や生産性を著しく損なう原因となります。

一方で、代替ツールの導入が適切に行われていれば、こうしたリスクを未然に防ぐことも可能です。そのためには、UI/UXがWorkplaceに近く、使いやすいツールを選定し、社内トレーニングを十分に行うことが重要です。

また、システム担当者だけでなく、現場のユーザー視点での運用試験や意見収集を行うことで、スムーズな切り替えが実現しやすくなります。

情報資産管理のトラブルと対策

Workplace上には、過去のやり取りやファイル共有、タスク管理の履歴など、企業の情報資産が多数蓄積されています。このような重要データが、サービス終了に伴って失われたりアクセス不能になると、法務・経理・人事などあらゆる部門に影響を及ぼします。

以下は、情報資産の管理に関する主なリスクです。

- 過去の業務記録や会議ログが消失

- ファイルダウンロード漏れによる再作成コスト

- コンプライアンス対応のための証跡が不足

特に注意すべきは、「データが消えること」ではなく、「気づかないうちに消えていたり、必要なときに見つけられないこと」です。

このリスクを回避するには、段階的なデータ移行と情報の分類整理が不可欠です。たとえば、重要度や保管義務の有無でカテゴリ分けし、移行優先順位を明確にすることで、効率的なバックアップが可能になります。

また、代替ツールの選定時には、データ移行ツールの有無やサポート体制、ファイル形式の互換性も必ず確認しておきましょう。「移行できるかどうか」だけでなく、「どこまで正確に移行できるか」が実務では非常に重要です。

Workplaceから移行を検討すべき理由

早めの移行で業務効率を損なわない

Workplaceのサービス終了は形式上は2026年5月とされていますが、実質的には2025年8月31日までに主要な機能が停止するため、それ以降は“事実上のサービス終了”と捉える企業が多くなっています。

そのため、「早期の移行準備」が業務効率の維持に不可欠であり、2025年夏までに新しいツールの選定・導入を終える前提でスケジュールを逆算する必要があります。

移行には以下のような工程が含まれるため、想定よりも多くの時間がかかるのが一般的です。

- 代替ツールの選定と比較検討

- 社内への導入計画と周知

- 既存データの整理と移行作業

- 操作方法の研修と定着化

これらを無理なく進めるには、最低でも1年程度の準備期間を確保することが推奨されます。

もし移行が直前になれば、ツールの操作ミスや情報共有の断絶が発生し、業務効率が大幅に低下する恐れがあります。また、トラブル対応に追われ、重要なプロジェクト進行にも支障をきたす可能性があります。

特にWorkplaceのように、フィード形式での情報共有を行っていた企業では、同等のUI/UXを備えたツールを選ぶことで、現場の混乱を最小限に抑えることができます。ユーザーの戸惑いを軽減し、即戦力として活用できる体制を早期に整えることがカギです。

将来性のあるツールに投資する意義

Workplaceの終了を機に、単なる“代替”ではなく、中長期的な視点で見た「成長性と安定性のあるツール」への切り替えが企業にとって重要な判断材料となります。

変化の激しいビジネス環境において、社内コミュニケーションツールは単なるチャット機能にとどまらず、以下のような観点で企業戦略と連動する重要なインフラとなりつつあります。

- 従業員エンゲージメントの可視化・強化

- ナレッジ共有とデータ蓄積の効率化

- 多様な働き方への柔軟な対応(リモート・ハイブリッド)

今後もサポートが継続され、定期的なアップデートが見込まれるプラットフォームを選定することで、長期的な安定運用とコスト削減が期待できます。

また、セキュリティやガバナンス機能の充実度も、クラウド型ツールを選ぶ上で見逃せない要素です。運用管理のしやすさや外部連携のしやすさも、日常業務の効率化に直結します。

短期的なコストや手間だけでなく、中長期的な成長と企業価値の向上に貢献できるツールを選ぶことが、今後の競争力を左右するといっても過言ではありません。

Workplaceから乗り換える代替ツールの選び方

主要機能を洗い出す:チャット・情報共有

Workplaceから代替ツールへの移行を検討する際、最も重要なのは「単なるチャット機能」だけに注目しないことです。Workplaceはチャットだけでなく、掲示板形式(フィード型)での情報共有や反応機能(いいね、コメント)など、双方向の社内コミュニケーションに特化していたツールでした。

したがって、代替ツールの選定においては次のポイントを重視する必要があります。

- フィード型で情報発信・共有ができるか

- コメントやリアクション機能で、双方向のやり取りが可能か

- 部署やプロジェクト単位でのスレッド管理が柔軟か

- モバイル対応がスムーズで通知機能が使いやすいか

特に重要なのは、従来のWorkplaceと「見た目や操作感(UI/UX)」が似ているサービスを選ぶことです。ユーザーが混乱せず、スムーズに移行できるかどうかは、定着率や業務効率に大きく影響します。

さらに、ツール選定の前には自社の利用目的(掲示板中心・チャット中心・ファイル共有重視など)を整理し、優先すべき機能に優劣をつけると、比較検討がしやすくなります。

セキュリティとサポート体制のチェック

社内コミュニケーションツールには、機密性の高い情報や社員の個人情報が含まれることがあるため、セキュリティ水準の高さは絶対条件です。

導入検討中のツールについては、以下の観点でチェックすることをおすすめします。

- 通信の暗号化(SSL/TLS対応)

- アクセス制限や多要素認証(MFA)の有無

- データの保存場所(国内 or 海外)と保管方式

- 情報漏洩リスクに対する対応実績

加えて、管理者向けの監査ログ機能や操作履歴の取得ができるかどうかも、コンプライアンスの観点で見逃せません。

また、導入後のトラブルや操作に関する問い合わせが発生することも想定して、日本語対応のサポート体制が整っているかどうか、有人チャットや電話サポートがあるかといったアフターサポートの質も選定基準に含めましょう。

運用コストと導入支援の比較

ツール導入には機能性や利便性だけでなく、コスト面のバランスも重要です。コスト比較を行う際には、単なる月額料金だけでなく、以下のような要素も合わせて検討しましょう。

| 比較項目 | チェックポイント |

|---|---|

| 月額費用 | ユーザー単位 or 固定料金/最低利用期間 |

| 初期費用 | 導入設定やデータ移行にかかる初期コスト |

| 導入支援 | 無料トライアルの有無、担当者による導入サポートの提供 |

| 拡張性 | 人数・機能追加に伴う費用増加の有無 |

「安いから選ぶ」ではなく、「将来的にスケールしやすく、長期的にコストパフォーマンスが良いか」で判断するのが賢明です。

また、導入支援の内容も重要です。専任スタッフのサポートや社内向けトレーニング、管理者用マニュアルなどが用意されているサービスであれば、スムーズな定着と現場負担の軽減が見込めます。

幅広い代替ツール一覧と特徴

Workplace from Metaのサービス終了を受けて、代替ツールを検討する企業は多く存在します。本セクションでは、実績・機能・社内定着のしやすさなどを基準に選定した代表的な9つのツールを紹介します。

Slack:開発者コミュニティで根強い人気

Slackは、チャットベースのコミュニケーションに特化したツールとして、特にエンジニアやIT部門を中心に高い支持を得ています。シンプルな操作性と豊富な外部連携(Google Workspace、GitHub、Zoomなど)が魅力です。

Workplaceのような情報発信というよりは、「リアルタイムのやり取り」が中心なので、即時対応が求められる環境に向いています。Botやワークフロー自動化機能も充実しており、業務効率化との相性も良好です。

Microsoft Teams:Office 365との高い連携

Microsoft Teamsは、Office製品との親和性が高いことから、多くの大企業や教育機関に導入されています。Word、Excel、Outlookといった日常業務で使うツールとの統合により、「一気通貫」の業務環境を構築可能です。

チャット、会議、ファイル共有に加え、チーム単位でのチャンネル管理もできるため、Workplaceからの移行先としても非常に実用的です。

Microsoft 365ユーザーであれば追加費用なしで使えるプランもあり、コストメリットも大きいのが特徴です。

LINE WORKS:日本国内企業への高い浸透度

LINE WORKSは、LINEに慣れている日本人にとって非常に直感的に使えるUIが最大の強みです。特に中小企業や店舗運営など、ITリテラシーにばらつきのある職場で効果を発揮します。

掲示板・ノート・カレンダー機能などを活用することで、Workplaceの社内掲示板的な役割を一定程度カバーすることが可能です。

ただし、掲示板は主にお知らせ用途で使われることが多く、反応やコメントといった双方向コミュニケーションはチャット機能を通じて補完されるケースが一般的です。

そのため、部署横断の活発なやり取りや、投稿に対するリアクション文化を重視する企業では、チャットと併用しながらの運用設計が鍵となります。

また、管理者向けのセキュリティ機能やログ管理も充実しており、国内企業に最適化された設計となっています。

Google Workspace:Gmailやカレンダーとの一体運用

Google Workspaceは、メール・ドキュメント・スプレッドシート・カレンダーといった業務必須機能を一括管理できる統合型ツールです。Google ChatやGoogle Currents(※終了済)に代わる形で、新たな社内交流基盤の整備が進んでいます。

情報共有や資料作成・共同編集といった「生産性の向上」に特化しており、Workplaceのような情報集約にも適しています。

シンプルなUIと高い検索機能により、必要な情報にすばやくアクセスできる環境を構築できます。

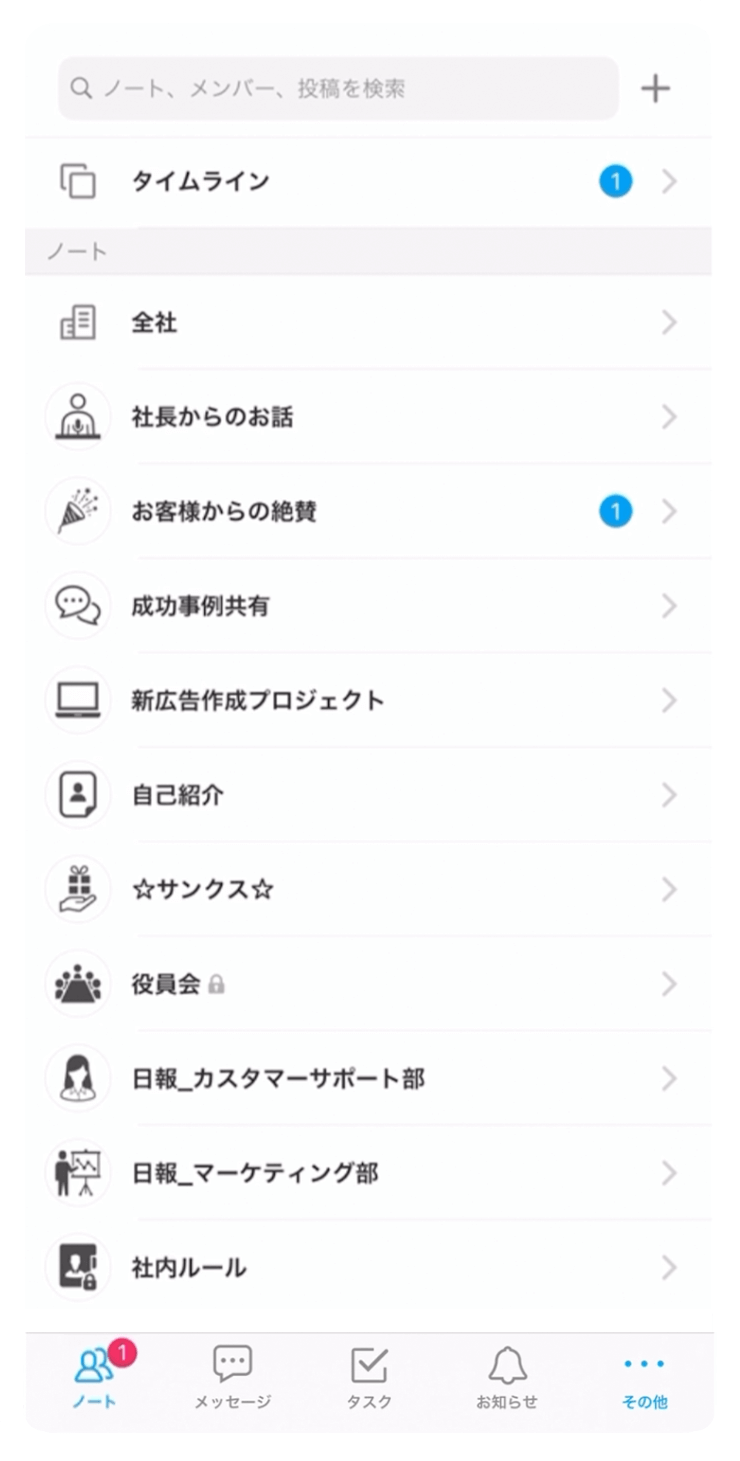

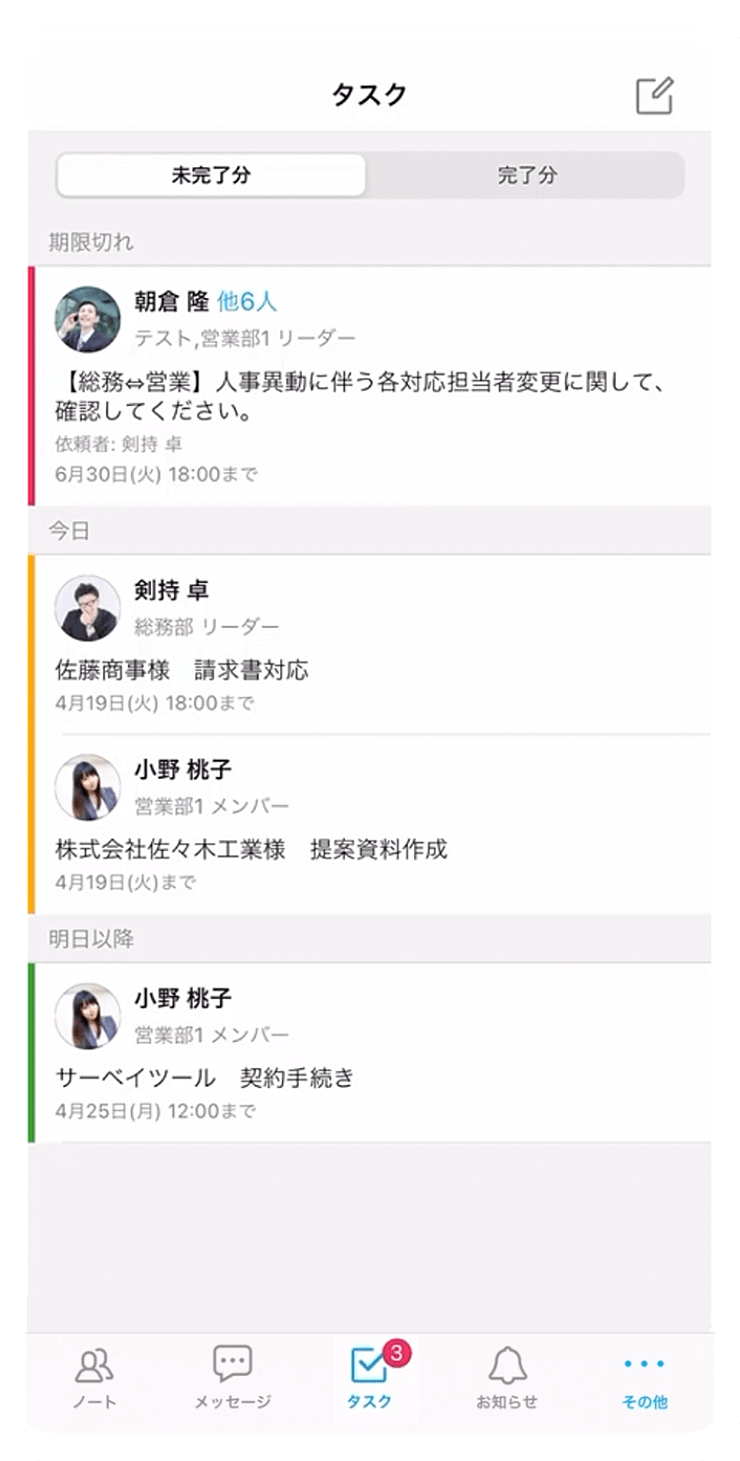

Talknote:社内SNSに特化した使いやすさ

Talknoteは、Workplaceの代替候補の中でも特に「使いやすさ」と「社内定着力」に優れたツールです。タイムライン形式の投稿やグループチャットなど、Workplaceと似たフィード型UIを備えており、既存の操作感を維持したい企業にとって違和感なく導入できます。

また、Talknoteは単なる情報共有ツールではなく、従業員エンゲージメントの可視化・向上に特化している点が他ツールとの差別化ポイントです。以下のようなユニークな機能が、社内コミュニケーションの質と成果を高めるのに貢献します。

さらに、Talknoteは日本企業の実務に即したUI/UXを重視しており、非IT部門でもすぐに使いこなせるシンプルな構造です。導入支援や運用サポートも日本語で丁寧に提供されており、導入初期の不安を最小限に抑えられます。

Microsoft Viva Engage:内部コミュニケーションを活性化

Viva Engage(旧Yammer)は、Microsoft製のエンゲージメント・社内SNSプラットフォームであり、Teamsと連携して利用することができます。大規模な組織での社内ナレッジの蓄積や全社向けの情報発信に適しています。

Workplaceと同じように投稿・コメント・リアクションによる双方向型のコミュニケーションが可能で、従業員の巻き込み力に優れています。

Teams+Vivaで「チャット」と「SNS機能」を補完的に使い分けられる構成が可能です。

workvivo:エンゲージメント重視の社内SNS

workvivoは、従業員エンゲージメントに重点を置いた次世代型の社内SNSです。企業の価値観や目標に沿った投稿設計、アナウンス機能、感謝の可視化などに対応しており、社員の“つながり”を強化できます。

「社内文化を築くためのプラットフォーム」としての役割を果たすことができ、Workplaceで情報発信していた企業に非常にマッチします。

海外製ながらも、日本語対応やローカライズが進んでおり、グローバル企業を中心に導入が進んでいます。

さらに、Workplaceからのデータ移行に正式対応している唯一のツールであり、これまで蓄積された投稿・ファイルなどをスムーズに引き継げる点が大きな強みです。

ただし、対応対象は200名以上の企業が原則となっているため、中規模~大企業向けの選択肢となります。

「既存の情報資産を失うことなく、社内のつながりを維持・発展させたい」という企業にとって、有力な移行先候補となるでしょう。

TUNAG:エンゲージメントとコミュニケーションを強化

TUNAGは、日本発の社内コミュニケーションプラットフォームで、情報共有・業務改善・社内制度の運用などを一元管理できます。特徴は「社内制度を見える化」する機能で、福利厚生・表彰制度なども一体で運用可能です。

Workplace同様、フィード形式による投稿・リアクション機能も備えており、双方向のコミュニケーションが活性化されます。

企業文化とエンゲージメント向上の両立を図りたい企業に適した選択肢です。

RECOG:社内SNSと評価制度の一体化

RECOGは、「ありがとう」を起点にしたエンゲージメント強化型の社内SNSです。メンバー間の称賛や感謝を可視化し、モチベーション向上と組織活性化を図ることができます。

Workplaceではカバーしきれなかった“感情の共有”や“働きがいの創出”といった側面を、自然な流れで組み込める点が魅力です。

また、評価制度との連携により、人事・評価への活用も可能なため、総務・人事部門との親和性も高いツールです。

各ツールの個別特徴を見てきましたが、最終的な判断には機能・UI・定着しやすさ・サポート体制などを総合的に比較することが欠かせません。

特に、Workplaceと操作感が近く、社内にスムーズに浸透するかという点は、現場での混乱を防ぐうえで極めて重要です。

主要代替ツールの比較表

| ツール名 | フィード型UI | コメント・リアクション | エンゲージメント分析 | 日本語サポート | 操作の直感性 |

|---|---|---|---|---|---|

| Talknote |

◎ (Workplaceに近い) |

◎ |

◎ (発言頻度や関与率の可視化) |

◎ (国内企業向け) |

◎ (非IT部門でも使いやすい) |

| Slack |

△ (チャット中心) |

〇 |

△ (外部ツール連携が必要) |

〇 |

◎ (軽快なUI) |

| Microsoft Teams |

△ (チーム別チャネル) |

◎ |

△ (Power BI連携が必要) |

◎ |

△ (Office製品に依存) |

| LINE WORKS |

〇 (掲示板機能あり) |

〇 |

△ (軽微なログ閲覧) |

◎ |

◎ (LINEライクなUI) |

| Google Workspace |

△ (フィードUIなし) |

〇 |

△ (連携次第) |

〇 | ◎ |

| Viva Engage |

◎ (投稿型SNS) |

◎ |

〇 (Yammer分析) |

〇 |

△ (Teamsとの併用前提) |

| workvivo | ◎ | ◎ | ◎ |

〇 (一部日本語) |

〇 |

| TUNAG | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 |

| RECOG |

〇 (称賛中心UI) |

◎ |

◎ (称賛ログ分析) |

◎ | 〇 |

移行までの手順:スムーズな乗り換えに必要なステップ

Workplaceから別のツールへスムーズに移行するには、段階的かつ計画的なプロセスを踏むことが不可欠です。本セクションでは、実際の業務に役立つ4つの主要ステップをご紹介します。

比較検討と導入計画の策定

まず取り組むべきは、代替ツールの比較検討と導入計画の明文化です。

候補となる複数のツールについて、次のような観点で評価を行いましょう。

- ツールの機能とWorkplaceとの親和性

- UI/UXの近さ(フィード型、直感的操作)

- 導入後の運用負荷と定着のしやすさ

- セキュリティ・サポート体制の信頼性

- 将来性やアップデート頻度の有無

これらの評価を元に、社内のステークホルダー(各部門責任者、IT部門、現場ユーザー)を巻き込んだ導入スケジュールを策定します。

特に、移行時期を「年度の切り替え」や「繁忙期を避ける」ように調整することで、混乱や負荷を最小限に抑えることが可能です。

デモ環境での試験運用

選定したツールが決まったら、いきなり全社導入するのではなく、限定的なチームや部署での試験運用(パイロット運用)を実施しましょう。

このステップの目的は、以下の2点です。

- 実際の業務でツールが機能するかの確認

- 操作性や社内フィードバックの収集

試験運用期間中に得られた意見は、導入マニュアルの改善やFAQ作成にも直結します。

実運用前にデモ環境を使って細かい設定やUIのクセを把握することが、移行成功の鍵となります。また、ベンダーに問い合わせを行うことで、サポート体制の質も事前に確認できます。

既存データの移行と周知徹底

次のステップは、Workplaceに蓄積された情報のデータ移行と情報共有の徹底です。

データ移行時に確認すべき内容は以下の通りです。

- ファイル、投稿、コメントなどのエクスポート可否

- データ形式(CSV、PDF、HTMLなど)の互換性

- 移行先ツールでのインポート機能の有無

- ユーザー情報・所属グループの再設定方法

データ移行は一度しか行えないケースもあるため、事前のテストとバックアップを必ず実施しましょう。

また、移行に伴うルールや利用方法の変更については、社内ポータル・メール・会議などを通じて繰り返し周知することが大切です。「使い方がわからない」という問い合わせを減らす工夫が、移行成功を支えます。

移行後のトラブルシューティング

新しいツールへの切り替え後は、想定外のトラブルが発生する可能性があります。特に多いのは以下のようなケースです。

- ログインできない・アカウントが認識されない

- 投稿ルールやグループ設定が旧環境と異なる

- 通知の設定ミスで情報が届かない

これらのトラブルに備えて、初期サポート体制の強化が求められます。

- FAQやマニュアルの整備

- ヘルプデスクや問い合わせ窓口の設置

- IT部門によるハンズオン研修の開催

特に最初の2週間は「お試し期間」ではなく「安定化期間」と捉え、定着に向けた支援を強化しましょう。また、トラブル事例をドキュメント化して、次のツール刷新時にも役立てるとよいでしょう。

移行後の運用と社内定着化のポイント

新しいツールを導入するだけでは、真の業務改善にはつながりません。現場で自然に使われる状態=定着化を目指して、運用後の支援施策をしっかり設計する必要があります。

研修とマニュアル整備の重要性

導入後のつまずきを防ぐためにまず必要なのが、研修の実施とマニュアルの整備です。

特にWorkplaceからUIや操作性が大きく異なるツールへ移行した場合、ユーザーは最初に強い戸惑いを感じやすくなります。そうした混乱を防ぐためには、次のような施策が有効です。

- 管理者向け・一般ユーザー向けに分けた操作マニュアルの配布

- よくある質問をまとめた社内ヘルプページの作成

- システム部門による社内説明会・操作トレーニングの開催

「使い方を知っているかどうか」が、活用の有無を左右します。使い方が分からないと、せっかくの高機能なツールも“使われない”まま埋もれてしまうため、教育施策は移行と同じくらい重要なフェーズです。

また、マニュアルは一度作って終わりではなく、ツールのアップデートやユーザーの声を反映して継続的に改善することが、運用効率化につながります。

社内コミュニケーション促進と定着支援

新しいツールを“使いこなす”文化を育てるためには、コミュニケーション活性化の工夫が欠かせません。単なる情報伝達手段としてではなく、「交流の場」「チーム力を高める仕組み」として機能させることが、長期的な定着につながります。

以下のような取り組みが効果的です。

- 社長や部長など上層部からの積極的な投稿・利用促進

- 社員紹介、称賛コメント、成功体験のシェアなど、業務以外の交流も許容する文化作り

- 社内イベントやキャンペーンを通じた、ツール活用の仕掛け

トップダウン+ボトムアップの両輪でコミュニケーションを活性化することで、ツールが自然と業務に根付いていきます。

また、利用状況のログを定期的に確認し、「使われていない部署」や「活用が偏っている機能」などを把握することで、追加施策や再教育の対象を明確化できます。

定着とは、一時的な対応ではなく「日常業務の一部になるまで支援し続けること」。導入して終わりではなく、運用フェーズにおける改善とフォローが成否を分けるのです。

まとめ・総括

「Workplace from Meta」のサービス終了は、社内コミュニケーション基盤を見直す大きな転換点です。2026年の完全終了を待たず、早期に代替ツールの選定と移行計画を進めることが、業務への影響を最小限に抑えるために極めて重要です。

本記事では、以下のような観点から移行に必要な知識とアクションを整理してきました。

- Meta社の戦略転換と終了の背景

- 終了までのスケジュールとバックアップの必要性

- 企業が直面するリスクとその対策

- ツール選定におけるUI/UX、セキュリティ、コストの比較ポイント

- SlackやTeamsをはじめとする代替ツールの特徴と活用シーン

- 実務で必要となる移行プロセスと定着化支援の方法

特に、情報システム部門の担当者には「移行するだけ」でなく、「業務が止まらず、現場が安心して使い続けられる環境を整える」責任があります。

そのためには、ツールの機能だけでなく、社内文化との親和性や運用体制まで視野に入れた総合的な判断が求められます。

その観点からも、Talknoteはフィード型UIに強く、かつエンゲージメント分析機能を併せ持つなど、Workplaceの代替として非常に高い親和性を誇ります。

いま求められるのは、「ツールを変えること」ではなく、今後の「社内コミュニケーションを、より強固で柔軟なものへとアップデートしていくこと」です。

Talknoteのような実績ある社内SNSツールをうまく活用し、“移行”を“成長のきっかけ”へと変えていきましょう。