ビジネスに活かせる心理学的行動「ピグマリオン効果」とは?

心理学をビジネスに応用するという考え方があり、効果的な心理学の活用によって人材育成やコミュニケーションの活性化などに役立ちます。心理学的な行動のひとつとして挙げられる「ピグマリオン効果」は、他者からの期待と密接に関わる概念です。

本記事では、ピグマリオン効果について、似ている心理的行動との違い、ビジネスシーンでの活用方法、注意点まで詳しく解説します。

ピグマリオン効果の定義と概要

ピグマリオン効果の定義と概要について解説します。

ピグマリオン効果とは何か

ピグマリオン効果とは、ギリシャ神話に登場する彫刻家の名前が由来になった心理効果です。アメリカの教育心理学者であるローゼンタールが初めて提唱したことから、ローゼンタール効果と呼ばれたり、その意味から教師期待効果と言われたりすることもあります。

ピグマリオン効果の意味は、他者の期待を受けるとその期待に沿った成果が現れるというものです。ギリシャ神話では、ピグマリオンという彫刻家が自ら製作した彫像に恋心を抱き、本物の女性になってくれないかと期待したところ、その想いを知った神が彫像に命を吹き込んだという逸話があり、期待が実際に形になることから、ピグマリオン効果と名付けられました。

ピグマリオン効果が起こる理由

ピグマリオン効果が起こる理由には、以下の2つの要因があります。

- 心理的要因

- 環境的要因

心理的要因

ピグマリオン効果が起こる心理的要因は、「相手の期待に応えようとする」ことが挙げられます。これはローゼンタールとフォードが学生と共にマウスを用いて行った実験によって証明されました。

環境的要因

ピグマリオン効果が発揮される環境的要因は、「本人が自主的なやる気を持った事柄に対する期待をかけること」が挙げられます。一方的な理想像を押し付けるのではなく、相手が自主性を尊んで行動することに関心を向け、結果が出なくても見守る姿勢が重要です。

ピグマリオン効果の心理学実験

ピグマリオン効果は、心理学実験によって立証されました。主な実験の概要とどのように効果がわかったかを理解していきましょう。

ネズミを使った迷路実験

ローゼンタールとフォードという2人の学者は、ネズミを使った実験を行いました。迷路実験を行う学生に、「よく訓練されている賢いネズミ」「訓練されていないのろまなネズミ」と説明し、実験に使用するネズミを渡します。

この説明に対して、学生たちは賢いネズミを丁寧に扱い、のろまなネズミを雑に扱ったため、ネズミへの期待が扱い方に影響を与えているとわかりました。

ここでは、ネズミと学生の関わりですが、教師と学生でも同じことが言えるかもしれないと考え、次の実験へと進んでいきます。

教育現場での知能テスト実験

2つ目の代表的な実験は、教育現場での知能テスト実験です。サンフランシスコのある小学校を対象に、ハーバード式突発性学習能力予測テストを実施しました。

テストを実施する際に、教師から生徒へ「将来成績が伸びるかわかるテスト」と伝えます。さらにテスト結果に関係なく、ランダムに選んだ「成長が期待できる児童」と「期待できない児童」を教師・児童に共有し、8カ月後にテストを再度実施しました。

ランダム抽出のため、「成長が期待できる児童」の中に、テスト結果が思わしくなく、成績が伸びにくいと思われる児童が含まれているはずです。しかし、「成長が期待できる児童」の成績は前回テストよりも向上したため、期待による良い影響が明らかになりました。

ピグマリオン効果と3つの心理的行動との違い

ピグマリオン効果には、比較されることが多い3つの心理的行動があります。

- ゴーレム効果

- ハロー効果

- ホーソン効果

ゴーレム効果

ゴーレム効果は、ピグマリオン効果と対照的な心理的行動です。ピグマリオン効果は他者から期待を受けたとき期待通りの結果を得やすいという効果ですが、ゴーレム効果は他者から期待がなかったときに良い結果が現れないという効果のことを言います。

誰からも気にかけられていない、見込みがないと思われているといった状態では、取り組む価値を見いだせず、その通りの結果になってしまいます。ゴーレムとは、呪文を唱えると動き出す泥人形のことです。呪文を唱えなければ動かず、護符を取ると土に戻ることから、働きかけがないと結果が出ないという意味で、ゴーレム効果と呼ばれています。

ハロー効果

ハロー効果は、アメリカの心理学者であるエドワード・L・ソーンダイクが論文で提唱した心理効果です。ポジティブ・ハロー効果とネガティブ・ハロー効果の2つに分類され、捉え方によって良い効果にもなれば、悪い効果にもなります。

具体的には、特定の評価を総合的な評価と錯覚してしまう効果です。例えば、「成績が良い」という評価から、コミュニケーション力がある、プライベートも充実しているなど、「成績が良い」ことから連想して、評価がゆがむ場合があります。

ピグマリオン効果と異なるのは、影響を受ける側です。ピグマリオン効果では期待を受けた側が影響を受けますが、ハロー効果は評価をする側に影響を与えます。特定の評価に全体的な評価が惑わされてしまうと、正当な評価ができなくなる可能性があるので注意が必要です。

ホーソン効果

ホーソン効果とは、「ホーソン実験」によって実証された心理効果です。アメリカのウェスタン・エレクトリック社のホーソン工場で行われた各種実証実験によって、注目や関心が生産性に影響を与えるという結果が出ました。

実証実験の結果から転じて、注目や関心によって期待に応えたいと思い、良い結果につながるという意味で、ホーソン効果という心理行動が生まれています。

ピグマリオン効果と似ているものの、ホーソン効果では期待は関係ありません。周囲の期待に関わらず、注目や関心を感じる環境であれば、成果に向けた動機が生まれるという効果です。

ピグマリオン効果のメリットとデメリット

ピグマリオン効果には、ビジネスにおいて以下のようなメリットとデメリットがあります。

メリット

まず、チームメンバーや従業員の間での心理的安全性が高まるという点が挙げられます。上司が部下に対して期待している旨を伝えることで、部下が上司に対して強い信頼感を抱き、相談しやすくなるでしょう。部下の悩みや問題にいち早く気づけます。

また、上司や先輩から期待されることで、社員のモチベーションが向上する可能性もあります。モチベーションの向上は、業務生産性のアップにつながる要素です。

デメリット

上司が日常的に部下に対して期待をかけても、それだけでは効果的なスキルの成長にはつながらない可能性があります。

特に一方的な理想像を押し付けたり過度な期待をしたりすれば、部下のモチベーションが低下し、逆効果に終わる可能性もあります。

ビジネスにおけるピグマリオン効果の具体的な活用法

ピグマリオン効果は、ビジネスシーンで活用できる概念です。効果を理解し、適切に働きかけることができれば、部下の成長やチーム力アップなどを期待できます。

他者の育成だけではなく、自分自身のメンタルコントロールやモチベーション管理にも効果的です。ポジティブな気持ちを心がけるだけでも、適度に自分への期待を持ち、モチベーションを生み出すことができます。

ここでは、ビジネスで活用する上でのポイントを解説しますので、ぜひ実践してみてください。

- 期待や賞賛を言葉で伝える

- メンバーに裁量を与える

- 適切な課題を設定する

- プロセスを評価する

- 適度にフォローする

期待や賞賛を言葉で伝える

期待したり、褒めたりするのは、簡単なようで上手くできない方が多いのではないでしょうか。口に出すのがためらわれて、態度で表した場合、相手に伝わるとは限らないことに注意が必要です。

ピグマリオン効果を活用するなら、期待や賞賛は必ず言葉で伝えましょう。直接声かけすることで、期待を感じることができます。行き詰まっているときに励ますことができれば、前向きに取り組み続けられるはずです。

メンバーに裁量を与える

期待していると伝えていながらも、自分のスキルや発想を発揮できない環境では、期待した結果は生まれにくくなります。期待された側にとっては、口だけの期待と思われ、不信感が芽生えるかもしれません。

期待に沿って行動したいという思いを発揮できるように、メンバーに裁量を与えるのがポイントです。自主的な行動を促し、必要に応じてフォローやアドバイスをするスタンスが求められます。

適切な課題を設定する

期待通りの結果を目指して取り組む際に、1つのゴールとなる課題や目標が必要です。目標を達成することによって、自信を得ることができ、さらなるハードルへのモチベーションが生まれます。

課題や目標がいきなり高度だと、壁にぶつかって自信を失う可能性が高いです。成功体験を重ねられるように、達成可能な課題を適切に設定する必要があります。

プロセスを評価する

ピグマリオン効果を期待する場合は、結果だけではなく、プロセスにも目を向けましょう。期待が形になったかを見極めるポイントは、必ずしも結果ではありません。

結果までの取り組み方や準備、努力なども形の1つであり、プロセスを評価されることで頑張りが認められたと感じられます。

正当な評価をするという面でも、プロセスの評価は重要です。期待に応えられるように頑張ったものの、評価に反映されないとなれば、モチベーションは大きく落ちてしまいます。ピグマリオン効果を最大限生かすなら、取り組み全体が評価されるように、人事評価制度の見直しも大切です。

適度にフォローする

期待を伝えたとしても、成果を出すためにはスキルや経験なども求められるため、途中でつまずくこともあります。期待をかけて後は任せっぱなしではなく、適度なフォローが必要です。

このとき、すべてやってあげるのではなく、ヒントを与えたり、見本を見せたりするなど、自主的な解決を目指しましょう。自分で乗り越えられたときに、自信やモチベーションを得られるはずです。

ピグマリオン効果の注意点

ピグマリオン効果は上手に活用すれば効果を期待できるものの、注意点もあります。働きかけの仕方を間違えると、逆効果になってしまう点に注意が必要です。ここでは、2つの気をつけたいポイントをチェックしていきましょう。

- 褒めすぎない

- 過剰な期待をしすぎない

褒めすぎない

期待をかけつつ、プロセスや結果を褒めることが大切ですが、褒めすぎは逆効果です。現状に満足したり、手を抜いたりするリスクがあり、かえって成長を止めてしまいます。

褒めることと合わせて、次の課題を設定するなど、さらに成長していくきっかけを作りましょう。とにかく褒めるのではなく、頑張りや成果に対して褒めることが重要です。

過剰な期待をしすぎない

ピグマリオン効果では、期待すればするほど良い結果が出るとは限らないことに注意が必要です。過度な期待はかえってプレッシャーになり、本来の能力を発揮できなくなるケースがあります。

本人が適度な期待だと思っても、期待された側の性格や心理状態によっては、過剰に捉えられることもあります。能力や人間性などを考慮して、適度に期待することが大切です。

ピグマリオン効果を活用してパフォーマンス向上を図る

ピグマリオン効果とは、期待をかけることで期待通りの結果を出すことができるという心理効果です。ネズミを使った実験や教育現場での実験で明らかになり、現在はビジネスシーンで活用されています。

期待や賞賛を言葉で伝えることで、自信やモチベーションを得られ、前向きな行動につながっていきます。人材育成や人事評価などに生かすことが可能です。

ただし、褒めすぎや過剰な期待は逆効果になりかねません。どのような効果かを正しく理解し、自社での人材育成やマネジメントなどに活用してみてはいかがでしょうか。

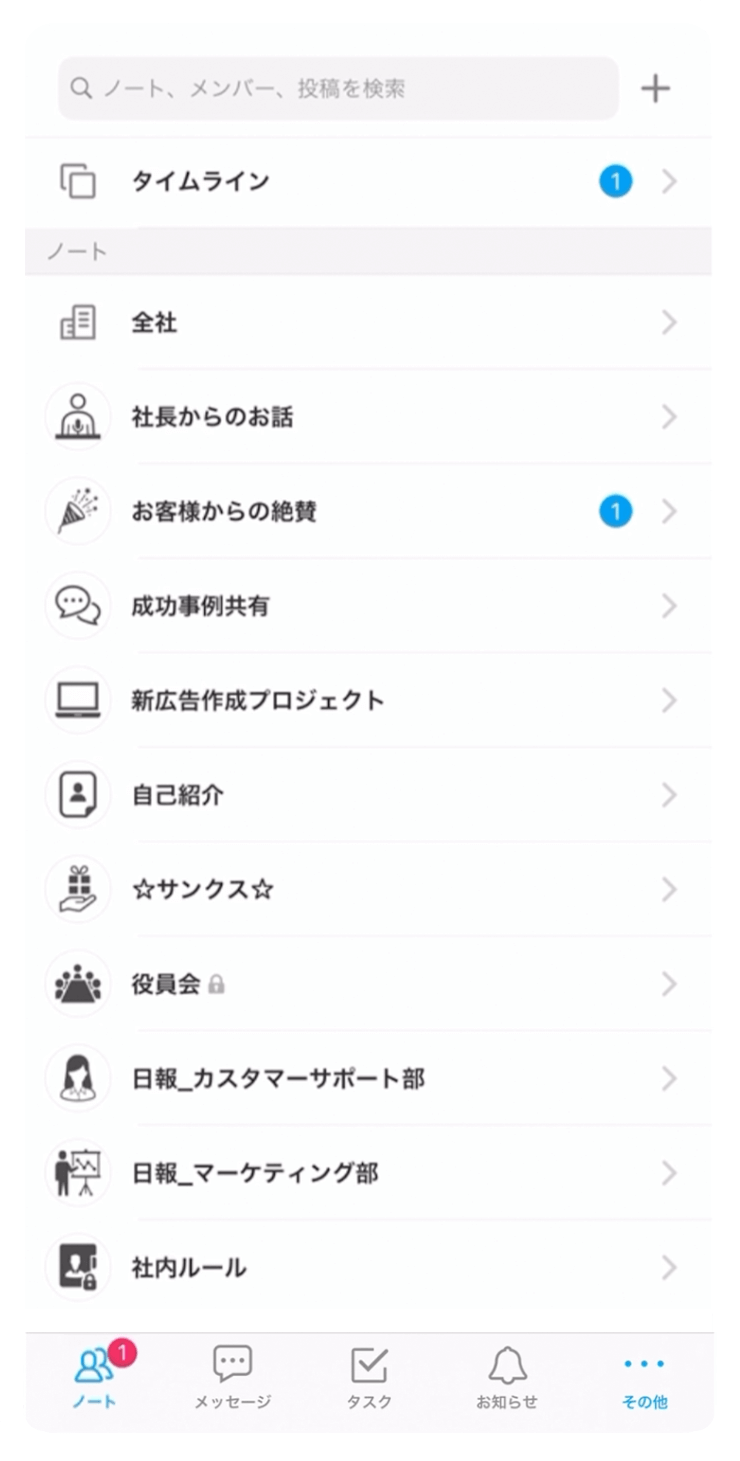

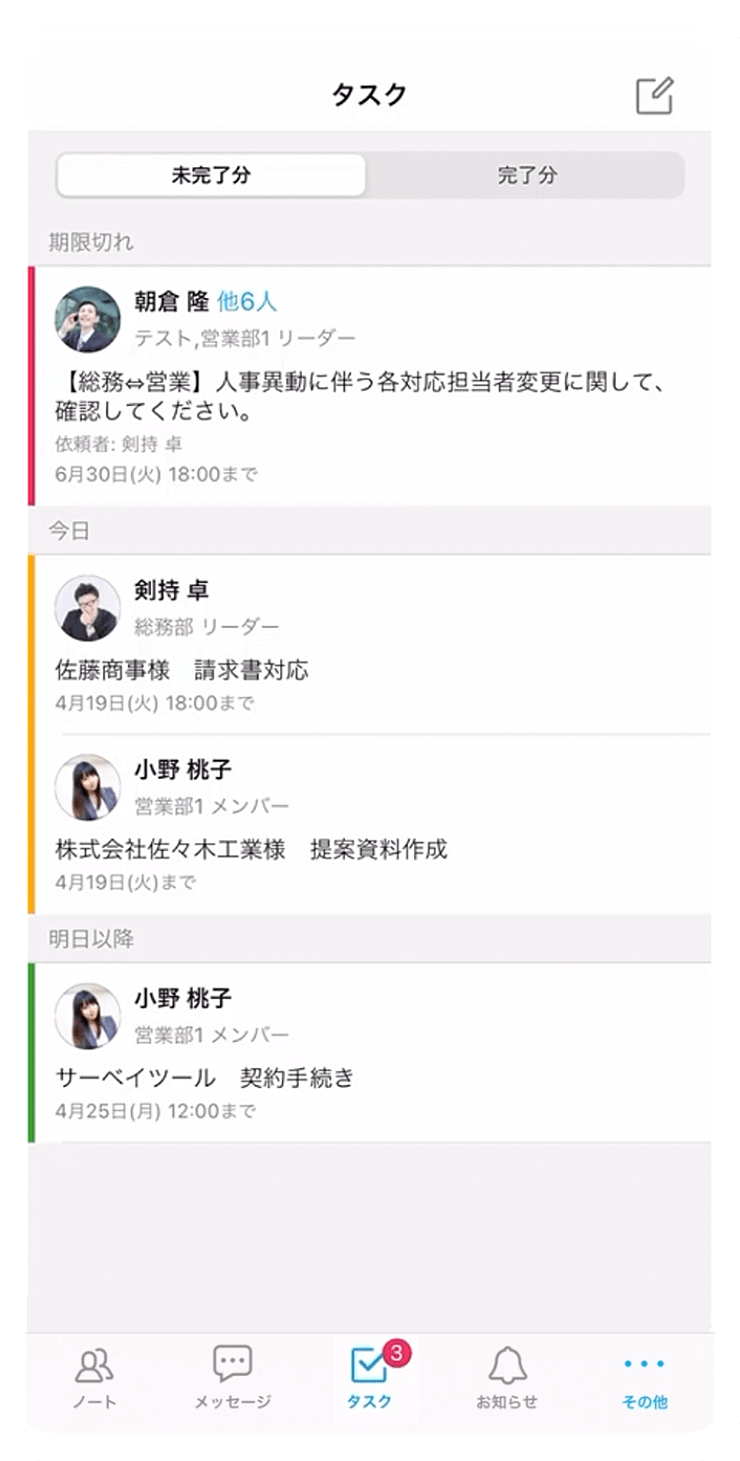

ピグマリオン効果を正しく得るには、適切なコミュニケーションが不可欠です。そこでおすすめなコミュニケーションツールが「Talknote」です。

Talknoteは上司と部下、社員同士のコミュニケーションの改善に効果的なツールです。同僚や上司からの称賛や業務ノウハウを蓄積して共有できるので、ピグマリオン効果の活用に役立てられます。ぜひ、以下のリンクから資料をダウンロードください。14日間の無料トライアルもお試しいただけます。